深入分析:HD Native 给行业带来了什么?

概述

在之前的新闻中,我们简单介绍了 Avid 最新推出的 HD Native,我们知道 HD 产品线几乎八年没更新过了,这在IT圈是件不可思议的事情,另外 HD Native 在定位上是介乎于LE与HD之间的产品,是一个全新的市场,因此我感觉这次 Avid 的产品无论对市场、还是对音乐人来说都是一个大事件。飞飞手头还没有收到测试样品(估计得等一两个月吧),不过这两天依然收集了很多一手资料,愿意与大家提早交流一下。

我大概想分四个部分谈一下 HD Native:(请点击以下链接)

Pro Tools HD 发展历程

在IT设备飞速发展的今天,音频设备的提升可谓龟速,毕竟SONY当年制定的CD标准(16-bit/44.1 kHz)已经是人耳极限,16-bit 对应96dB动态范围,大部分普通人大概能下到 -80dB 的细节(还是在安静环境中)。因此 24-bit 的144dB意义并不大(不排除部分人类拥有狗耳或者蝙蝠耳)。加上ADDA的制约(基本止步于120dB)、电脑硬盘与带宽的制约,使用 24-bit/96 kHz(《阿凡达》采用)已经是极限。

另外一个制约因素是CPU的发展,加上 Intel 与 AMD 都有整合GPU的打算,因此针对音频的DSP实际上已处于比较尴尬的地位,导致音频产品的发展确实比较尴尬,音质难有飞跃、DSP也正在没落(最明显的例子,LE加M-Audio在美国的销量已高于HD),所以近几年音频的发展主要是在功能上,简易化与人性化。

因此我们可以看到 Pro Tools HD 这么一个8年来没什么更新的产品能够始终在音频圈占据领导地位,唯一的变化是卡槽变成了 PCI-E,或者板卡颜色改变(对性能影响不大)。因此,HD Native 可谓八年来 Avid 对HD产品线的第一次更新。

来看看 Pro Tools HD 的发展历程:(括号内分别是对应的处理卡与IO)

1984:Sound Designer

1989:Sound Tools

1991:Pro Tools

1994:Pro Tools III

1997:Pro Tools|24

1998:Pro Tools|MIX (DSP Farm、888|24)

2002:Pro Tools|HD(Process Card、192 I/O)

2003:Pro Tools|HD Accel(Accel Card、192 I/O)

2005:PCI-E 版本、浅绿、深绿、蓝色、深蓝

2010:Pro Tools|HD Native(没有处理卡、OMNI I/O、HD I/O)

之后还有什么发展?如同我在《2010预言》中所言:小型化与移动化是大趋势,我想大部分音乐人都希望带着1U的HD到处跑(例如飞飞),会不会出个 HD Mobile?另外还听到一些消息说 HD 的高端产品线可能有一个升级,我们不妨先把它叫做“XD”,或者“XX”,也不一定,高端已经不是大趋势,再说吧。(本文只讨论 HD Native,不对“XX”进行意淫。)

2011:Pro Tools|HD Mobile(以 HD I/O 扩展卡出现,类似于 Apogee Symphony)

2011:Pro Tools|XD(?Card、OMNI I/O、HD I/O)

2012:世界毁灭...

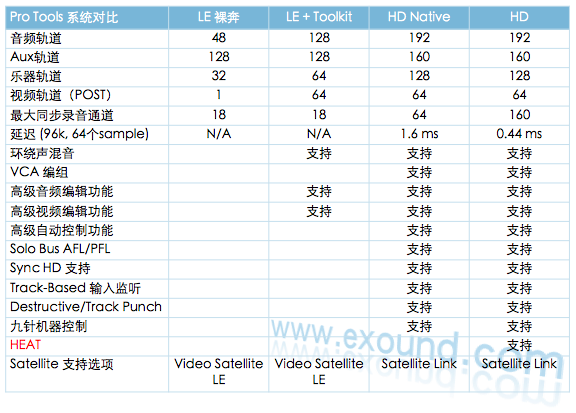

LE、HD、与 HD Native 对比表

简单做个表格给大家参考下,HD Native 功能上几乎与 HD 一致。

HD Native 是什么

首先这个东西起名为“HD Native”,而不是“LE Plus”,因此它更接近于HD,而不是LE。

之前我们若想给LE来颗大力丸,只能通过扩展包,一是 Factory 扩展包,能将 LE 在插件上靠拢HD;另一个是 Toolkit(三个),能让 LE 在功能上靠拢HD,出于机制的不同,LE再扩展也大概只能达到HD大概80%的功能,另外音质也稍逊一档。

但对于 HD Native,如果不算DSP,功能上大概已经达到了HD的95%,总结一下与HD的区别(可能不全)

· HD Native 不带 DSP 效果器处理,因此也不支持TDM插件,仅支持RTAS;

· HD 采用 48-bit 双精度定点DSP进行音频BUS,HD Native 板载一块浮点芯片,可以进行 64-bit 浮点音频BUS(RTAS插件处理走CPU、路由与Summing走自身DSP),不能说 64-bit 高于 48-bit 就是音质更好,因为定点是绝对精确,浮点是无限接近绝对精确(但你能否听出差距?),我们只能说 HD Native 出来的声音与 HD 是不一样的;

· HD 采用 DigiLink 接口,最大可以满足 160 物理通道IO;HD Native 采用最新的 DigiLink Mini 接口(两个),每个 DigiLink Mini 能够满足32物理通道IO,因此一个 HD Native 最多能同时录 64 轨音频。但我想对于一般性的制作,包括小型交响乐团,同时录64轨也够了;

· 最新出的HEAT通道条(见新闻)仅支持HD,不支持 HD Native;

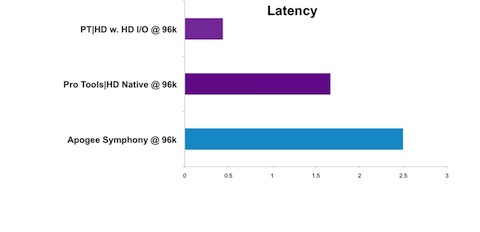

· 除以上之外,功能应该就没有区别了,性能上也稍逊一点,在极为苛刻的条件下(96kHz/64 samples,见下一页实测数据),延迟要更高一些(也很低),不过 HD Native 目前带有一个HD没有的功能,叫 Low Latency Monitor(低延迟监听,见新闻),监听延迟在1ms之内。另外,与HD一样,HD Native 支持软/硬件的延迟补偿,因此影响可以说无关紧要。

HD Native 支持目前HD所支持的全部接口,包括最新出的 OMNI IO 和 MADI IO,还支持老款的所有蓝色接口(192 IO什么的),甚至包括 VENUE 上的HDx卡,也就是你可以用 HD Native 来给现场录64通道,够吧?

还有一点值得补充,与最近 Avid 的 Mbox 3rd 一样,HD Native 专门提到了对 Core Audio 与 ASIO 的良好支持,第三方DAW不光可以完美跑在 HD Native 上面,还可以利用上完整的 64 个物理通道。(有消息说 Pro Tools 软件要与硬件剥离,从 HD Native 与 Mbox 3 来看,这个趋势与态度都吻合。)

最后,目前 HD Native 所运行的 Pro Tools 版本为 8.5,不能与原有 HD 通用,HD 最高版本目前为 8.1,但 Avid 承诺日后会将两个HD的版本结合在一起,估计是明年要推出的 Pro Tools 9 吧。

图:国外网友做的HD、HD Native 与 Symphony 延迟对比,注意是实测,96 kHz/64个sample,横轴单位是毫秒。

常见问题

1、HD Native 能否像 HD 一样使用多卡进行扩展?

答:不行,不能接两张 HD Native,也不能接 Accel Card。

2、HD Native 的BUS是 64-bit,那 Pro Tools 8.5 是 64‐bit 程序吗?(用PT编曲的同学们望眼欲穿...)

答:暂时还是 32‐bit 程序,据说正在研发 64‐bit 版本。

3、DigiLink Mini 中采用了新的协议吗?

答:与 DigiLink 一样,接口紧凑而已(我猜只是人为限制物理通道数,因为针脚数也一样)。

4、老的接口能与新接口在一套HD系统中混用吗?

答:可以,HD Native 可以混用 192 IO 与 OMNI IO。

5、阿诺...接口都不同怎么混用?

答:采用 Avid 新出的 DigiLink Mini to DigiLink 转接头(我去,根据惯例一定很贵...)

6、支持 Pro Tools Mix 的接口吗(例如888和882)?

答:不支持哦,同时,Pro Tools 8.01 之后不支持 PowerPC,HD Native 也不支持 PowerPC。

7、HD Native 对 VENUE 支持如何?

答:FOH Rack 与 Mix Rack 都可以通过 HDx 连接 HD Native 进行高达64通道的现场录音。

OK,还有什么问题欢迎到俺们山寨 Pro Tools 群讨论,群号:74281567(请注明你的叉烧ID)

价格!价格!

我们这里仅讨论HD的“门槛”,毕竟用HD1与HD3没什么区别,区别是你有没有用HD。之前我们要“入门”HD,最低配置是一张HD Core卡和一台192 I/O,价格如下。如果我们通过扩展LE来达到POST的要求,需要购买一个叫 Complete Production Toolkit 的扩展包,价格如下(但上页的表中我们知道LE最多仅能达到HD一半的功能,因此不推荐):

以下人民币价格直接按美金官方报价乘8得出

HD Core ($7995) + 192 I/O ($3995) = $11990 (¥95920)

003 Factory ($2495) + CPT ($1995) = $4490 (¥35920)

现在有了HD Native 和 HD OMNI 之后,最新的价格为:

HD Native ($3495) + HD OMNI ($2995) = $6490 (¥51920)

不过,如果选用 Avid 自身接口(无论 HD OMNI 还是 HD I/O),都可以减免 495 美金,这也是 Avid 新的市场策略,鼓励大家使用自身接口。因此,最新的HD入门价格调整为:

HD Native ($3495) + HD OMNI ($2995) - $495 = $5995 (¥47960)

PS:如果想为 HD Native 搭配 HD I/O 接口,价格为:

HD Native ($3495) + HD I/O 8x8x8 ($3995) - $495 = $6995 (¥55960)

HD Native ($3495) + HD I/O 16x16 ($4995) - $495 = $7995 (¥63960)

总之,目前入门 HD 系统,价格为人民币 47960,由于都是官方报价,实际到国内(不排除上市时会贵些)市场,我觉得大概能卖到四万出头的样子,门槛降低了刚好一半!考虑到 HD OMNI 已经集成了话放、同步、耳机接口和MIDI接口,可以说无需任何周边硬件的多余花费,因此,这次小HD的门槛其实已经非常、非常低了,只需四万出头,你能用上与《阿凡达》团队(见采访)同样的音频系统。

有两个问题可能大家比较关注:

1、HD Native 不是正宗的 HD !虽然功能差不多,但音质变差了!

呃...用一半的价格买到完全不打折扣的替代品...一般常在电视购物中出现,如果真有的话,请大家“赶紧拨打热线电话订购吧!”...目前的 HD Native 我认为(个人认为),音质应该比HD稍逊,但由于采用64-bit的独立芯片来跑BUS,因此比用CPU来做summing的混音软件都强一些。

2、门槛降低了不是好事阿!

可能有些老师有面子问题,或者有些音乐人考虑到业务上的冲击(因为中小型的棚子都可以接HD的活了),或者还有些人考虑到音乐制作的水准会下降。我个人认为,无论好,还是不好,它已经是一个事实了。

小道消息与个人预测

看回《2010十大预言》,我深深地为自己的预见性而感到震撼..(众人吐)..至于为什么DSP正在式微,请看原文,这里不讨论。不过我还是比较佩服 Avid 的勇气,毕竟 HD Native 我觉得会冲击一部分 HD 的市场,不过 Avid 肯定已经做过丰富的市场分析,再说,Avid 赚不赚钱关我们鸟事。

话说回来,Avid 最近一连串的动作确实让人很惊讶,新产品层出不穷,包括 Mbox 3代、HD I/O、HD Native、GSR、MobilePre 这些重头产品,不过根据这些新产品的现状来看,我们还可以做一些有趣的预测。

Mbox 3代 与 HD Native 已经重点宣传完美支持ASIO,而且无论软件(Mbox 3代的调音台面板)和硬件都支持 Standalone,其他软件都可以完整利用上 Mbox 3代与 HD Native 的全部通道,说明什么?正如 NAKi 同学所言:Pro Tools 现在离接触硬件限制“只有一步之遥”。

目前国外已经有网站放出消息,说 Pro Tools 9 即将开放,支持所有平台。如果真是这样,那么这将是音频历史上的一个重大事件,行业标准 Pro Tools,这个录音软件中的战斗机,将“飞入寻常百姓家”。会出现什么情况:

1、今年年初收购的 Euphonix 将整合其协议到 Pro Tools 中,也就是 Pro Tools 支持 Eucon,而不是性能低下的HUI,第三方控制器将在 Pro Tools 中发挥全面的性能;

2、由于 iLok 2代的破解并不容易,早期需要购买正版 Pro Tools,但很多音乐人会购买正版 Pro Tools 用在他们的RME和MUTO上;

3、Pro Tools 虽然开放,但是由于部分关键功能依然捆绑硬件(例如我猜用 HD Native 跑其他软件无法通过DSP进行summing),因此 Avid 销量并不会因为开放而下降。(也很难说,公司的市场战略不一定都能成功)

4、Pro Tools 开放后份额一定是继续增长,使用 Pro Tools 制作音乐(包括编曲)一定是个大趋势。

暂时想到这么多先,有空再补充。